Il Museo delle Navi Vichinghe

Il Museo delle Navi Vichinghe di Oslo è uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del Nord Europa.

Al Museo delle Navi Vichinghe – o “Casa delle Navi”, come preferiscono chiamarla i norvegesi – approdo, ça va sans dire, in barca. Anzi, in un barcone.

Detto barcone è di proprietà di una società dal nome ambizioso, “City Cruise”. Vanta un logo che ammicca alle crociere nel Mar dei Caraibi ma esibisce, come motto aziendale, un inquietante “Hop On – Hop Off!”. Come dire: “Sali in fretta, e fai presto a scendere”. O qualcosa del genere. Rassicurante, direi.

Ho acquistato il biglietto (tre minuti prima) in un casotto di legno in stile marinaro. Un incrocio tra un chiosco di piadine del lungomare di Bellaria e un prefabbricato del terremoto del Belice. Vende anche souvenir, bibite, cibo, berretti in lana, gamberetti freschi e piccole statuette di troll. Ho atteso l’esaurirsi di una breve coda sul pontile di legno insieme a ciclisti con bici al seguito, tutti diretti alla cosiddetta “isola dei musei” (anche se un’isola non è). Ho gioito all’arrivo di un barcone che opera tipo “taxi del mare” e che, in circa quindici minuti, mi ha portato sulla sponda di una penisola denominata Bigdøy. Ha evitato al sottoscritto, turista perennemente giù di forma, una decina di chilometri a piedi dal centro di Oslo. Fondamentale, direi.

Non ho intravisto molto, durante il viaggio in mare: i vetri erano particolarmente sporchi.

C’erano sei ragazze americane, vestite in lungo, con colori pastello e un panama in capo, che festeggiavano (presumo) un addio al nubilato. Erano già brille, ed erano solo le dieci del mattino. Ridevano tra coppe di champagne in plastica che volavano e fotografie domandate ai turisti più anziani per, poi, lamentarsi che “non c’erano state tutte nella foto”. Al terzo anziano volato nel Mar di Norvegia perché spintosi troppo indietro sul ponte, abbiamo illustrato al quarto nonnetto la possibilità di ruotare la macchina in orizzontale prima di fotografare. Ci sono state tutte (nella foto). E non sono più caduti anziani in mare.

Il controllore girava tra i turisti intimando di tenere il biglietto in bella vista: in alto, tipo bandiera. Ho dedotto che vi fosse un’altissima percentuale di evasori che salgono usualmente su un barcone per fingere di andare al museo delle navi vichinghe e poi scappare in altre direzioni. Mi sento di giustificare, allora, una misura di sicurezza così stringente e faticosa.

Il rumore del motore era quello di un bombardiere. L’altoparlante della barca ci informava, in una ventata di ottimismo, sulla collocazione esatta dei giubbotti di salvataggio, di non sporgersi dai parapetti, di buttarsi in acqua in caso di esplosione del motore – ma non dalla parte dove il motore è esploso – e di non dar da mangiare ai salmoni che nuotano nei pressi. Sembra che siano ghiotti di gamberetti. Anche di quelli del chioschetto.

All’attracco non resta che fare una breve camminata seguendo i cartelli ben evidenziati. O i turisti con le corna finte.

Si può approfittare subito di un bar all’esterno che offre un gelato, dei waffle e due tipi di hot dog (“classico” e “alla Oslo”: il secondo è uguale al primo ma te lo devi andare a prendere a Oslo risalendo in barca e, solo dopo, puoi tornare al museo con il tuo hot dog).

Fatto il biglietto, evitato lo shop che vende “tutto per il vichingo” (cappello con le corna, o con solo due buchi per chi le ha già, posate del vichingo, libri con i proverbi vichinghi, un vichingo su una nave in una palla dove se la scuoti cade la neve, e così via) si può, finalmente, entrare.

Il mito delle navi vichinghe

Il museo è piccolino ma molto suggestivo. Sembra una chiesa: è fatto a croce.

Ci sono, dentro, delle navi vichinghe.

In particolare, di navi ce ne sono tre, e di una quarta solo le tracce (proprio come l’Homo Aeserniensis, che non l’hanno mai trovato ma che c’era), oltre ad alcuni manufatti, attrezzi e suppellettili.

I vichinghi andavano molto per mare, questo è noto. Ma non andavano solo per mare: dovevano anche, a volte, trasportare le loro navi sulla terraferma da un punto all’altro, in spalla o su ruote, per continuare nelle loro esplorazioni. Anche le ruote se le dovevano portare in spalla quando non servivano per le barche. E si portavano in spalla anche le loro donne, quando erano stanche, insieme alle ruote e alle barche.

Portandosi, tendenzialmente, tutto in spalla, i vichinghi avevano necessità di ruote piccole, di donne magre ma, soprattutto, di navi capaci di solcare i mari e che fossero, allo stesso tempo, leggere. Dovevano andare a remi, ma anche a vela. Dovevano servire per pescare e per piccoli tragitti, ma anche per attraversare gli Oceani e le tempeste del Mare del Nord. Non si dovevano arenare nel fondale basso. Dovevano poter attraccare in qualsiasi porto, ma anche dove non c’erano porti.

Insomma, parliamo di navi piuttosto evolute, sulla carta.

Nessuno, però, aveva mai visto delle navi vichinghe.

Nessuno sapeva come fossero fatte.

Certo, c’erano alcune rappresentazioni in quadri o disegni, o su alcune lapidi. Oppure alcune idee uno se le poteva fare dalle canzoni, dalle filastrocche e dalle leggende popolari. O dai cartoni animati di Vicky il Vichingo.

Le navi presenti nel museo sono, quindi, importantissime per rendere reale un mito. Quello è l’aspetto più emozionante.

Finalmente possiamo vedere come erano fatte.

Sopravvivere al sale (e al tempo)

Il motivo per cui queste navi sono sopravvissute al tempo ma, soprattutto, all’umidità e al sale, è perché furono usate come gigantesche tombe. Ci seppellirono dentro (probabilmente) due re e una regina.

Le navi furono sotterrate, riempite di oggetti posizionati attorno ai defunti, modificate con sovrastrutture imponenti e, in poche parole, trasformate in sepolcri.

In pratica, era tradizione vichinga far viaggiare il defunto, verso l’aldilà, sulla sua barca più bella, che lo traghettava nell’eternità con tutte le sue cose. A volte si dava pure fuoco alla nave, o al catafalco che la conteneva.

Ciò ha consentito alle navi di preservarsi per oltre mille anni. Fino a quando, durante alcune esplorazioni di “cacciatori di tombe”, sono state ritrovate e si è provveduto a metterle a nudo.

Qui viene il bello: le navi che sto ammirando sono state smontate e poi ricostruite. “Smontate” in senso letterale: ogni singolo pezzettino, o frammento di legno, è stato separato dal corpo principale. Censito. Catalogato. Analizzato. Ritoccato. Limato. Spalmato di materiale a protezione del legno. Raddrizzato se storto. E, poi, il tutto è stato assemblato di nuovo.

Dove mancavano alcuni pezzi, sono stati aggiunti (ad esempio delle viti).

Ma quasi la totalità delle navi è composta di materiale originale.

Tomb Raider

La prima nave a essere scoperta, nel 1867, fu quella che poi è stata chiamata “Tune Ship”. Pochi mesi dopo iniziarono le operazioni di scavo.

La “Gokstad Ship”, scoperta nel 1880, è obiettivamente la più bella. Quella che cambiò la storia.

Nel 1904, infine, apparve anche la terza delle classiche navi vichinghe. La “Oseberg Ship”.

Il tour nel piccolo museo inizia proprio con la Oseberg, che subito saluta e stupisce il visitatore nel grande corridoio centrale.

Poi si passa alle altre due stanze/navi e, infine, a una zona dedicata alle suppellettili.

Accanto ad altri, pochi esempi (trovati in Danimarca e a Vestfold, sempre in Norvegia) queste navi vichinghe sono tra le uniche testimonianze al mondo. Gli storici le fanno risalire a un periodo che va tra l’800 e il 1030 d.C.

Gli archeologi, quando iniziarono gli scavi, notarono che molti ladri di tombe, nel corso dei secoli, erano già passati da quelle parti e, soprattutto, erano riusciti a entrare senza difficoltà. Scavando un buco e arrivando fino alla camera mortuaria.

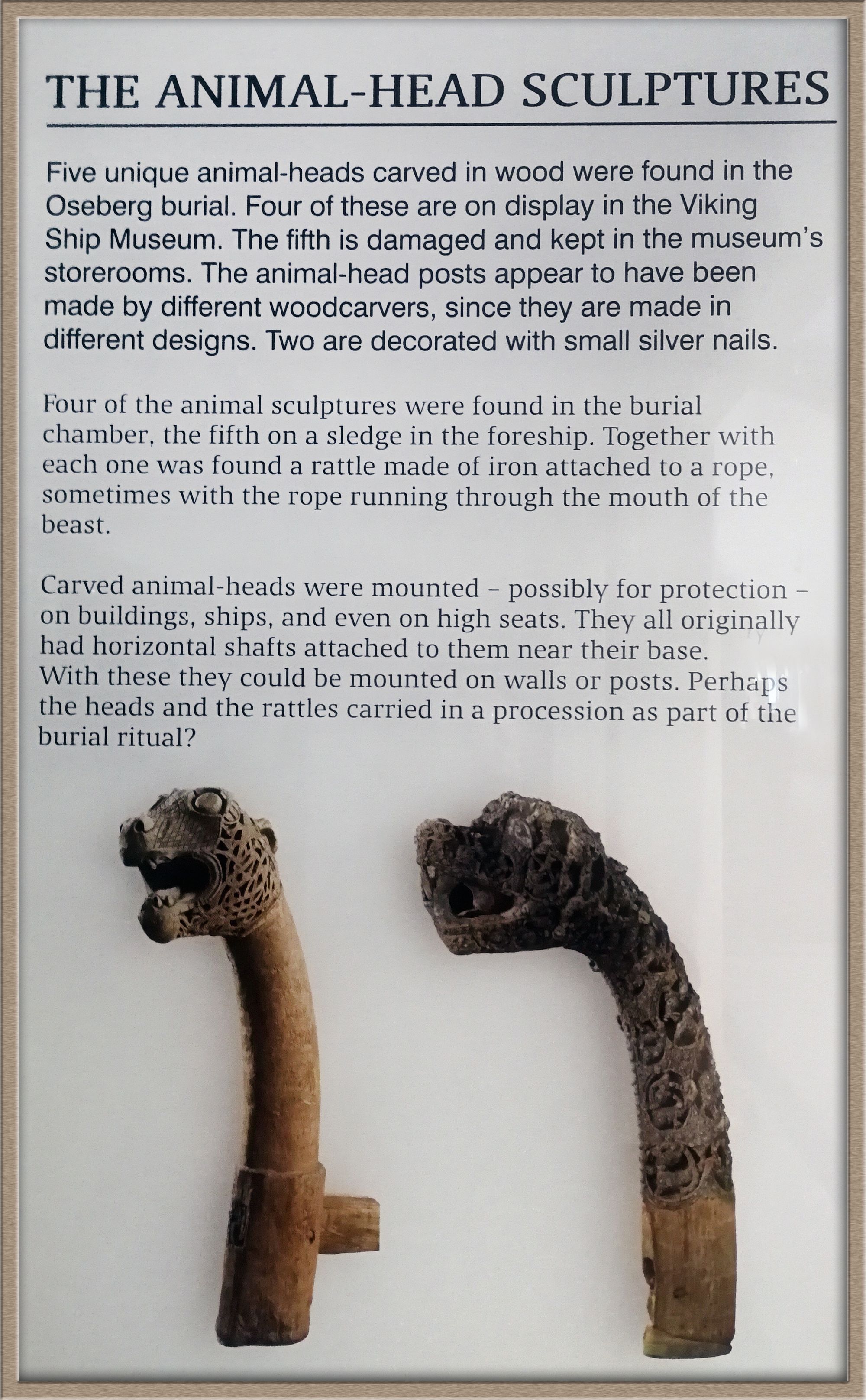

I malandrini, come prevedibile, lasciarono ben poco: inutili oggetti navali, accessori, un paio di slitte, doni doppi o da riciclare a Natale, teste di animali che servivano a proteggere la navigazione e a spaventare i nemici, scheletri di cavalli e animali seppelliti insieme ai defunti e alcuni oggetti personali del deceduto.

Nonostante fosse uso, all’epoca, seppellire le donne con tutti i loro gioielli, e gli uomini con le loro armi, nelle navi/tombe non ce n’era più traccia.

Rubati tutti.

Gli artisti del legno

Il lavoro di recupero del legno – a parte la scomposizione delle navi in migliaia di pezzi, come un gigantesco puzzle, e il successivo ri-assemblaggio – fu incredibile.

Soprattutto se riflettiamo sul fatto che, agli inizi del Novecento, non si conoscevano ancora tutte le tecniche di conservazione e di restauro ligneo odierne (i musei erano più specializzati nel trattamento dei metalli, soprattutto preziosi, che erano considerati più interessanti sia per i curatori, sia per il pubblico). In più i restauratori si trovarono in presenza di tanti tipi di legno, a diverso stato di conservazione e di natura.

Ci lavorarono, gli esperti, fino al 1926.

Facendo attenzione ai pezzi più pregiati, soprattutto alle slitte e alle teste di animali.

Restaurando e ricostruendo, con certosina pazienza, un pezzettino dopo l’altro, navi che arrivavano a sfiorare i 22 metri di lunghezza.

La guida al museo

La pianta del museo, come dicevo, è molto semplice. Sono cinque ambienti collegati tra loro, disposti a croce. Il primo è il vestibolo/boutique, che porta alla Nave di Oseberg, poi sulla sinistra la nave di Gokstad, a destra la nave di Tune e in fondo l’ala manufatti con il carro, le slitte e i pali di legno intagliati con teste animali dal tumulo di Oseberg.

La nave di oseberg nell’anno 834 fu utilizzata come sepoltura per due donne potenti, con un ricco corredo funebre tra cui tre slitte, un carro, cinque pali intagliati, cinque letti e gli scheletri di 15 cavalli, sei cani e due vacche.

La nave di Gokstad risale al 900 e circa 10 anni dopo la utilizzarono come sepoltura per un uomo potente. Era una imbarcazione per la navigazione in mare aperto. La tomba fu saccheggiata ma sono rimasti una schacchiera con le pedine, utensili da cucina, sei letti, una tenda, una slitta e tre piccole imbarcazioni. Erano sepolti anche dodici cavalli, otto cani, due pavoni e due astori.

La nave di Tune ha restituito alcuni resti di armi, un dado, parti di sci e lo scheletro di un cavallo, era la tomba di un uomo benestante.

Cosa ci rimane?

Nonostante il museo sia più piccolo del nuovo attico di Fedez a City Life, ci siamo ritrovati in presenza di una piccola gemma.

Si è catapultati, improvvisamente, in un luogo dove si mescolano realtà e mistero storico, reperti reali e fantasia.

La realtà è subito lì, davanti a noi già all’ingresso. Tutto quel legno, quei gusci imponenti e capaci di incutere timore ancora oggi anche se gli alberi sono rotti, anche se mancano tutti i remi, anche se la nave più piccola delle tre è spezzata in più punti.

Si nota, anche se non si è esperti, una solida tecnica di costruzione delle navi, una capacità artigiana incredibile. Alcuni sostengono che queste navi siano eredità di una vera e propria scuola di maestri del legno.

I cimeli e gli oggetti custoditi dietro alle teche non ci svelano nulla, purtroppo, né dei loro proprietari né dei viaggi che fecero. Non possiamo sapere se siano il frutto di scambi commerciali e di incontri con altre culture, oppure no.

Ecco che da qui in poi deve, per forza, iniziare a viaggiare la nostra immaginazione, e in un luogo simile, far volare la fantasia è davvero semplice. E rende il tutto ancora più affascinante.

Che tragitti avranno mai compiuto, queste navi?

Che rotte, che tempeste e che mari avranno affrontato?

Come le usavano, i vichinghi, queste imbarcazioni? Remavano stando seduti, o magari in piedi?

E le vele come saranno state? Bianche e quadrate, come nelle raffigurazioni che sono giunte fino a noi? O nere, come il legno e la notte?

Che dire, l’era dei vichinghi è una delle più affascinanti, ma anche una delle più misteriose.

Ci sono tantissimi libri e studi, ormai, ma questo è uno dei pochi luoghi al mondo dove la leggenda la si può toccare con mano.

Bisogna andare verso nord, come è normale che sia.

Ma le navi, quando si arriva qui, ci sono veramente.

Galleria Fotografica (tutte le foto sono di Giovanni Ziccardi)